中小企業診断士になって3年目にやったこと

中小企業診断士に登録して3年目、2021年5月登録だからまだ3年目が終わっていません。

中小企業診断士が本格的に動き始めるのは5月、支部大会も5月ということで、4月は動きがほとんどない季節です。だからということもないのですけれど、今なら余裕があるかと思って書くことにしました、中小企業診断士3年目のまとめ。

3年目の挑戦、会社を作った

司法書士を目指して勉強しながら司法書士事務所で働いていたことがあります。会社設立の登記の書類作成、登記手続きを補助者として経験しました。

時間がたって記憶もあいまいですけれど、やれるだろうということで独力で会社設立の登記に挑戦しましたよ。

ITが発達して便利になりました。手続きはほとんどネットで完結します。印鑑登録だけ紙で郵送しました。

はんこ作りからはじまりました。8,000円ちょっとをかけてネットで注文しました。はんこができてしまえば、あとはデジタルで書類作成です。

問題が発生しました。電子署名ですアドビでやらないといけないみたい。あと、ICカードリーダーも必要っぽい。ということで、アドビのサブスクを契約し、カードリーダーの安いやつを購入しました。

いま気づきました。アドビとカードリーダーの費用を会社に請求しなかった。よしとします。

あとは法務局が配布しているアプリを使って登記申請です。登録免許税は6万円。合同会社にしたから定款認証は不要で、アドビとカードリーダーを除けば、会社設立費用は6万円だけでした。資本金は、手元からなくなるわけではないからカウントしていませんけれど。30万円を資本金として銀行にいれましたよ。

会社設立登記だけでは終わりません。税務署だの市役所だの、年金事務所だのに手続きが必要です。これも一括で各所に申請できるようにシステムができています。じつは設立登記も一括でできたみたい。一括のシステムあるなら統合してくれればよかったのに。私は登記とほかの申請の2回に分けて手続しました。

役員報酬をゼロにして、年金事務所と税務署の源泉徴収に関する手続きはなしにしました。

忙しくて会社のことは放置していたものだから、3月も終わりになって会計の処理を1年分やるはめになりました。といっても、売上は件数も額もすくなく、費用も交通費と通信費がメインで、なんとかなったと思います。

3月にはいってからクレジットカードを作ったり、税金でとられちゃうならパソコン買うかとかバタバタしました。

3年目の挑戦、保証協会の専門家派遣

城北支部はメーリングリストでオープンに情報を公開してくれます。支部へくる募集案件は公募します。応募が多かったときは支部への貢献度なんかを考慮に入れて決めます。案件によっては経験の浅い人向けといって優先してくれるようです。

私の場合で言うと、広報部の活動に参加していて、城北プロコン塾の卒塾生というところが評価されます。

2年目は東京都の飲食業の専門家派遣をやりました。3年目はステップアップで保証協会の専門家派遣に登録しました。信用保証協会の案件はすこし高度なのですけれど、2023年度の新規募集で専門家として登録されました。独力で経営改善のコンサルをやるときがきましたよ。

2023年度の実績は5件でした。

しばらくは案件に応募してもアサイン(案件を割り振られること)されなかったのですけれど、アサインされたら集中してしまいほどんど5件重なっていました。

応募しつづけていると、公平に割り振ろうということでいつかはアサインされます。そういう風に聞いていたもので、とりあえず応募とやっていたら集中してしまったわけです。

5件の内訳は、ピンポイントという3回訪問するコースの案件を2件、トータルという5回訪問するコースの案件を2件受託しました。1件はその手前のコーディネートという段階で終了しました。補助金を利用したいとのことだったのですけれど、希望にあう補助金制度がなかったからです。

経営改善がメインのコンサルですから、どうやって売り上げを増やしたらいいんだってところが重要です。私はコンサル先の現場について知見はないし、現場を改善するためのノウハウもありません。戦略部分です、私の主戦場は。

売り上げをどうやって増やすかという点でいえば、戦略、マーケティングが出発点になりますから、私向きともいえます。どうにか5件をこなして、クライアントのお役に立つことができたと思っていますよ。

保証協会の案件で経営改善計画を作成するのは大変ですけれど、中小企業の経営改善に貢献できてやりがいがあります。4年目は保証協会の専門家派遣をメインに取り組みたい。

認定支援機関をとった

補助金申請に認定支援機関の支援を受けて事業計画を作成せよという条件がついていたりします。405事業は認定支援機関と共同申請が必要です。認定支援機関をとっていないと仕事の幅が制限されます。

というわけで、2年目だったかな、認定支援機関をとろうとしました。でもはじめはダメでした。どういうことかというと、研修を受けてテストに合格することで認定支援機関がとれるのですけれど、研修の募集定員がすくなくて競争なのです。

私は群馬に住んでいますから、一番ちかくで研修を受けようとすると中小企業大学校の東京校になります。ですが、メール受付の競争がはげしすぎます。受付開始時間ちょうどにメール送信してもキャンセル待ちになってしまう。自分の番までキャンセルにならず研修を受けられないということになる。

こういうトラブルには慣れています。仙台校で受ければいいやと決めました。仙台校は1年中募集しています。年に1回しか研修しませんけれど。ファックスしたら届いたと連絡があって、研修の日がちかづいたらお知らせがきて受けられることに決まりました。

会場は宿泊所が併設になっていてお安く泊まれます。仙台は遠いもので、前泊に最終日も泊まることにしてワガママ旅行とシャレこみました。そんなよいものではないのですけれどね。

仙台に住んでいたこともあって、ひさしぶり懐かしいと思ったかというと、まったく。だって仙台校は仙台駅からさらに30分いったところですから、乗換えで仙台駅に降りただけです。駅の様子もかわっていました。

研修は2日間、事例の経営改善計画を作成するというもの。チームでの作業もあるのですけれど、最終的には自分の経営改善計画案を作成します。案を提出すると、最後のテストで10点ゲタをはかせてもらえます。たぶんいらなかったけれど。

東京協会のお知り合いも一緒だったりして、そこそこ快適に研修を受け、認定支援機関をとるハードルを飛び越えました。

よし、今の私は認定支援機関です。

4年目はどうする?

4年目には勉強したいと思っていて、実務従事でベテランの診断士から教えを受けたい。

私は現場のことを知りませんから、上流工程というのか、戦略とかマーケティングの部分で勝負しようと考えています。

中小企業支援の場合は差別化戦略です。規模が小さいから、効率化してコストリーダーシップ戦略、価格競争に勝つなんてことは考えられません。

どうやって差別化するか、できるかが問題です。むづかしい。差別化のための道具としていろいろな理論やらフレームワークを勉強しなおしたい。というわけで、4年目は勉強の年とします。

ブログでセミナー「ちっちゃいDX、やってみました」パート4

パート4「小さい会社でちっちゃいDXやってみました」

パート3では、デジタル化の遅れている日本企業も情報のデジタル化には取り組んでいて、でもその先へ進めず足踏み状態だということを確認しました。

一歩先に進めるために、たいていの会社で使っているであろうエクセルの活用を提案しました。マクロを使ってデータベースと連携することで、業務効率化だけでなく経営に有用な指標を得られるのでした。

マクロを作るにはプログラミングの技術が必要だけれど、解決策としてココナラのサービスを使って小さい仕事を引き受けてくれる人を探すこともできます。

パート4では現在進行中の支援の様子を紹介しながら具体例を示します。

事例はこんな会社です

経営改善の支援で関わることになった会社です。決算書をチェックすると、売上が増えたのに原価がもっと大きい割合で増えていました。燃料価格の高騰なのに値下げ圧力が大きかったようです。安く働きすぎました。

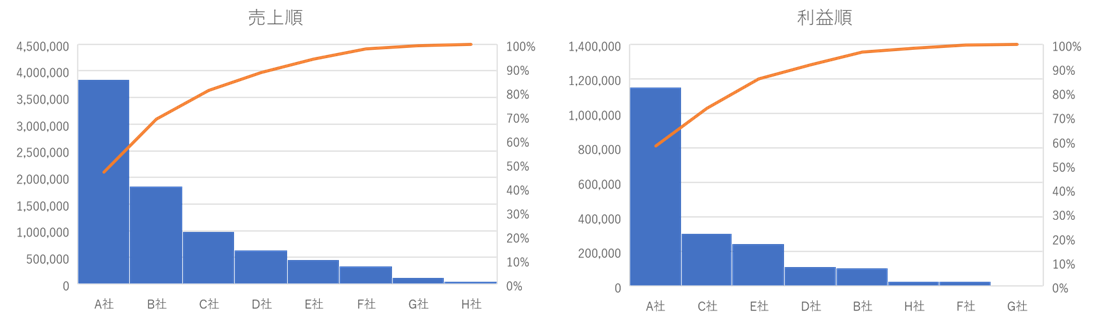

顧客分析からはじめましたよ。ある月の顧客ごとの売上と利益です。

A社は優良顧客で売上総利益全体の60%を占めています。大得意先です。次に注目なのが、B社。売上2位なのに利益となると5位に転落してしまいます。取引を考え直した方がよいのでは。調べたら、赤字の取り引きもありました。

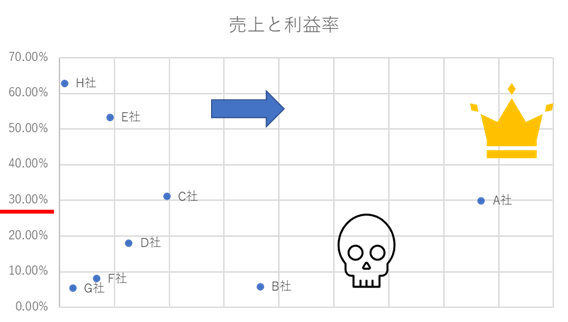

もっとわかりやすくしましょう。横軸に売上、縦軸に利益率をとって散布図を作りました。

とても分かりやすくなりました。やっぱりA社は優良顧客、B社は疫病神。あともう1点、E社との取引を増やしたらよさそうということもわかります。

さらには、A社とE社の荷物は野菜です。B社は飲料。この会社、野菜を運べば利益率を向上でき、赤字解消もできそうです。そのかわり、飲料などほかの荷物は運ばないようにします。経営戦略ですな。経営に有益な情報が得られました。

じつは大変でした

上のグラフや散布図を作るの、大変でした。なんとなれば、データがいくつものファイルに分散していて、行ったり来たりしながらデータをつなぎあわせないといけなかったからです。私がやりました。

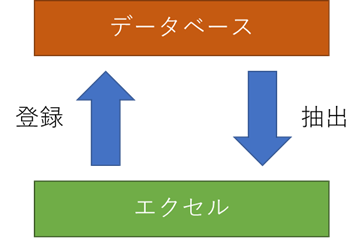

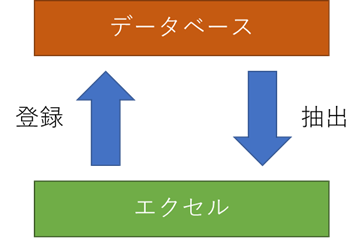

ファイルを作成している事務の人に聞いたらメンドクサくて大変とのこと。これですね、デジタライゼーション。もう一度データベースとエクセルの連携の絵を見ましょう。単純なやつね。

これをやれば、取引のデータをデータベースに登録しておいて、請求書でも、月ごとの取引記録でも、各ドライバーの業務記録でも、なんでも作れます。

ちっちゃいDX、やってみました

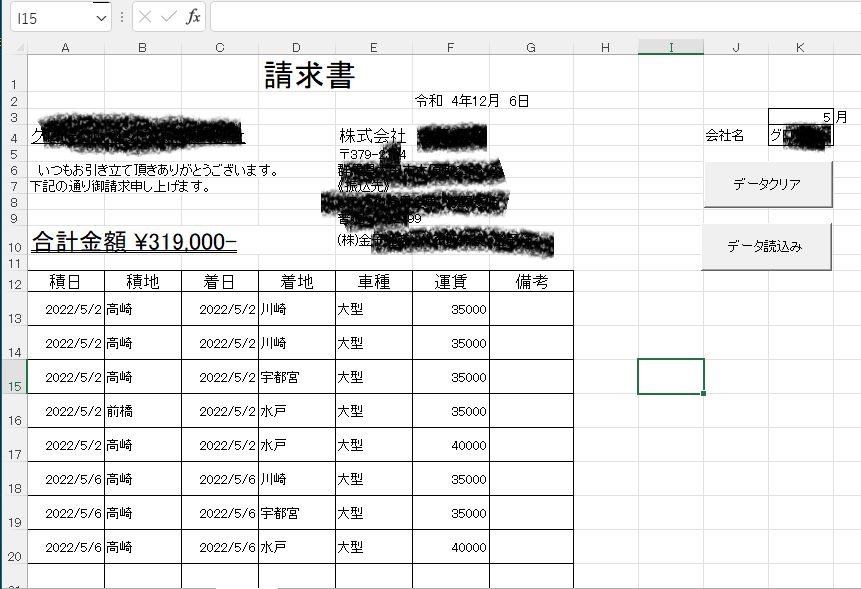

ということでエクセルとアクセスを連携して作ってみました。エクセルファイルはひとつ、書類ごとにシートを分けて、シートにつけたボタンを押せばデータベースへのデータ登録も、請求書作成も、なんやかやもイッパツで自動生成してくれます。

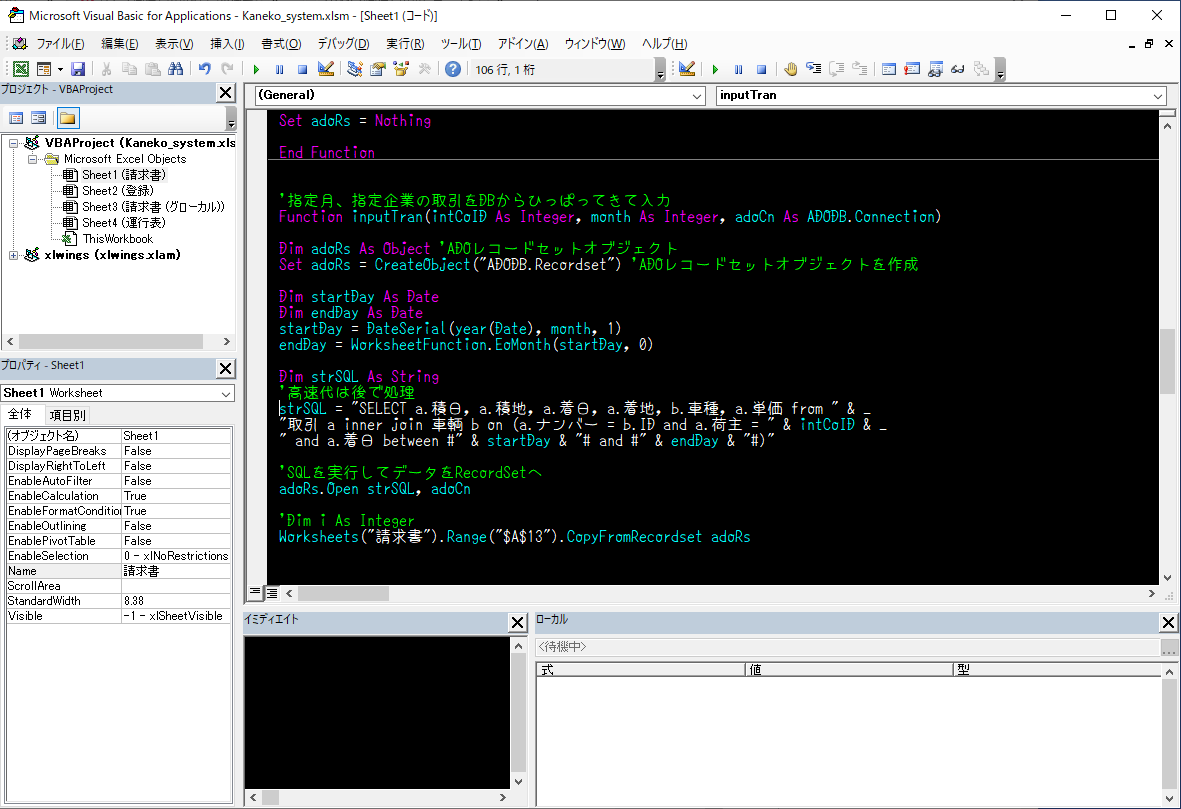

データをデータベースから取ってきたり、付き合わせしたり、加工したりというのは、マクロで隠れてやります。たとえば、登録はこんな画面です(データはダミー、勝手に作りました。一部未完成)。

いつもどおりにエクセルにデータ入力したら、ボタンをポチっとやってデータベースに登録します。

取引データからある取引先の5月分の請求書のデータを引っ張ってきてエクセルに入力しています。月と会社を指定して「データ読込み」のボタンを押せば完成です。合計金額等はシートの下の方で、セルに式を書いて済ませています。そこはマクロの必要がありませんからね。(こちらもデータはダミー)

もちろん、ある月で作った売上 - 利益率散布図だってデータを瞬時に更新してどの月のデータにだって切り替えられます。まだできていませんけれど。

VBAというプログラミング言語でポチポチとプログラムを入力しました。SQL文を作って実行させて、データをエクセルのシートに入力するところです。着日で並べ替えたほうがよさそうと気づきました。SQL文にちょっと書き足しておきます。

この仕組みができれば、事務の人は効率よく仕事ができて余裕ができます。この会社、野菜を運ぶ仕事を増やすため、新規顧客獲得の営業を開始します。問い合わせ対応の仕事を事務の人に割り当てられるでしょう。デジタルトランスフォーメーションになっています。

セミナーは以上です。お疲れさまでした!

ブログでセミナー「ちっちゃいDX、やってみました」パート3

パート3「エクセルくらい使っていますよね、なんでもできます」

パート2では、「DX白書」を駆け足で見ながら、日本ではDXが遅れていること、経営者が主導して進めなければいけないのに、どうもそうなっていないこと、高齢化が進んでいて経営者はデジタルのことがわからず取り組んでいないか、IT担当に丸投げしている疑いがあると話してきました。

社長がDXに取り組む気がなければどうにもなりませんけれど、やるぞ! となったときにどうしたらよいかをパート3で見ていきます。

デジタイゼーションはけっこうやっている

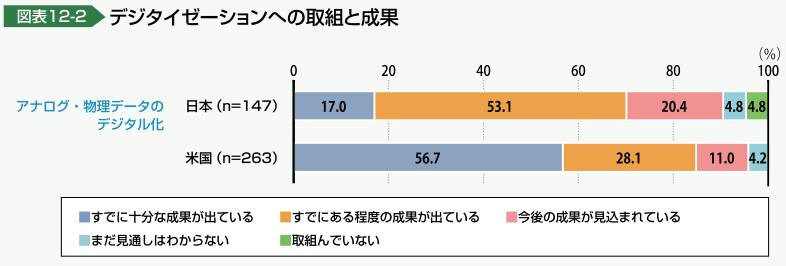

「DX白書」によると、日本企業は遅れていると言っても情報のデジタル化(デジタイゼーション)は取り組んでいます。取り組んでいないのは4.8%だそうで(図表12-2)。

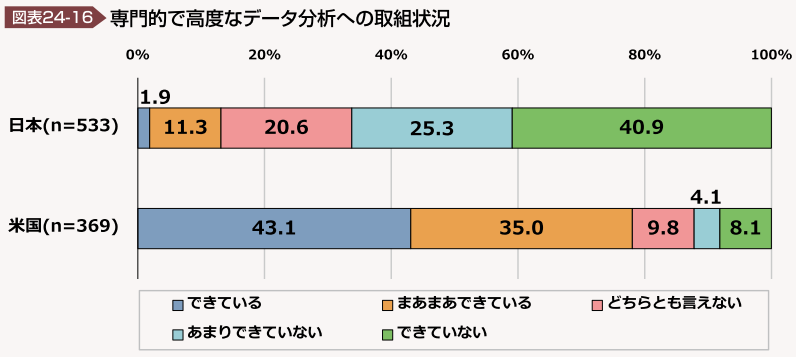

デジタルのデータから意味のあるデータを取り出したり、分析、加工、有益な情報に解釈といったこと(デジタライゼーション)はできていません(図表24-16)。どちらとも言えないなんて答えている会社はできていないでしょうね。ということは取り組んでいるのは13%だけってことです。

デジタイゼーションはたぶん

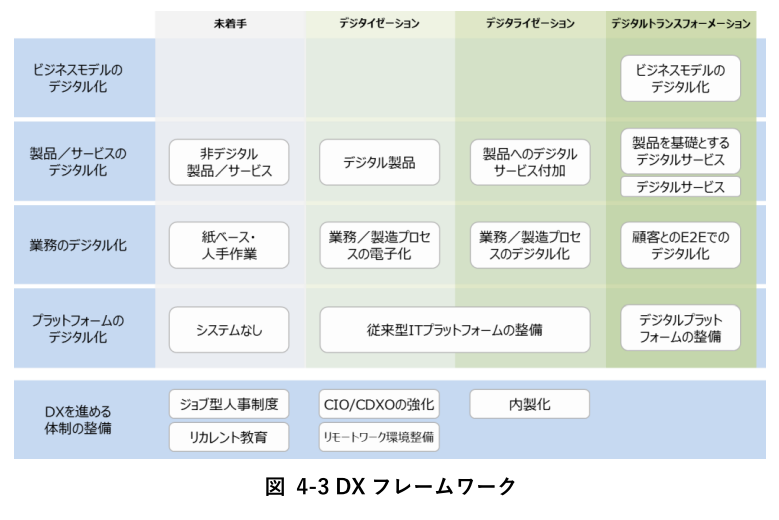

上の表は経済産業省が公表した「DXレポート2.1」からの引用です。パート1でお話した製品のデジタル化、サービスのデジタル化、プロセスのデジタル化の項目が左にあります。デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションという項目が上に並んでいます。

ビジネスモデルのデジタル化は、製品・サービスとプロセス以外の部分まで含めてデジタル化するということでしょう。プラットフォームは今回関係ありません。小さい会社のちっちゃいDXではなくなってしまいます。

デジタイゼーションしているという会社、なにをしているのでしょう。会社によってさまざまとは思いますが、あまり進んでいないという場合でも業務プロセスでエクセルくらい使っていますよね、きっと。あとはメールやラインでコミュニケーションとか。小さい会社ならそんなものでしょう。

上の表の「DXフレームワーク」でいうと、横が「業務のデジタル化」縦が「デジタイゼーション」、「業務/製造プロセスの電子化」というところです。

次のステップ、デジタライゼーション

エクセルを使っているなら、エクセルを使って次のステップであるデジタライゼーションしたらよいのでは? まず第一歩としてDBとの連携というのはどうでしょう。

現状、いくつものエクセルファイルに同じデータを何度も入力するようなことになっていたりします。メンドクサイし、時間がかかります。

データは一度入力するだけ、いくつものエクセルファイルでやっていたことを、データベースからのデータ抽出で済ませる、計算は自動化する、これだけで効率がアップすること間違いなしです。

どういうことか、図にしてみました。見るからに簡単ですね。

これを実現するのにエクセルのマクロを使います。マクロというのはVBAというプログラミング言語で書いたプログラムです。マクロを使えば、エクセルでなんでもできます。データベースとの連携が代表的で効果的ですけれど。

プログラミングなんてできないよ、とお思いですか? たしかに! プログラミングはできる人もいれば、できない人もいます。できる人の方が少ないかな。

エクセルマクロを作るくらいなら、IT企業に外注するほどではありません。ココナラというマッチングサービスサイトがあります。試みにココナラで「エクセル マクロ」と検索したら、2,557件ヒットしました。

ココナラのようなサービスを利用して、小さい仕事でも引き受けてくれる人を探すのもよいかもしれません。

効率化といっしょに

エクセルとDBを連携させるなら、いっしょにやったほうがよいことがあります。経営に役立つ指標を計算してグラフにします。

つぎのパート4では事例を紹介しますが、そこでは顧客ごとの売上と粗利益率を散布図にして顧客分析しますよ。日々の取引をデータベースに登録しておくだけで、顧客分析ができてしまいます。簡単・楽チンです。DX!

ブログでセミナー「ちっちゃいDX、やってみました」パート2

パート2「日本の中小企業のDX、現状を見ます」

パート1はウェブ講座サイト Edx で受講したDXの講義をまとめることで完成しました。パート2も他人のふんどしで相撲をとっていきます。

2021年に公開されたIPAの「DX白書」を見ていきます。

遅れているジャパン

最初の話題は「日米のDXへの取り組み状況」です。日本はアメリカと比べたらかなり遅れています。下のグラフを見てください。右側の水色がDXに取り組んでいない割合ですからね。一番右ベージュはわからないというのだから、やっているわけがありません。

ビジネスはスピードが大事なんて日本人が言っても説得力ありません。だってDXで後れを取っていますからね。スピードが大事なんて、本気で言ってるのかよと言われてしまいます。(図表はすべて「DX白書」からの引用です)

人材がいない?

日本ではDXを推進するリーダーがいないといってDXが進まない理由にされているようです。リーダーはどんなひと?

上のグラフを見ると、日本で突出しているのが「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」「実行力」とあって、リーダーシップがもとめられています。

でも待って! DXは経営者が主導して進めるものです。「DX白書」でも言っています。経営者がリーダーシップを発揮したら、DXのリーダーにはあまりいらないのでは? 経営者に人材はいるかというと、下のグラフからするとダメかもしれません。

そういうことで、アメリカとの乖離が起きているのでしょうね。日本ではDXをIT部門に丸投げしているのかもしれません。

人任せにするなと思います。そんなだからDX進まないのでしょうね。

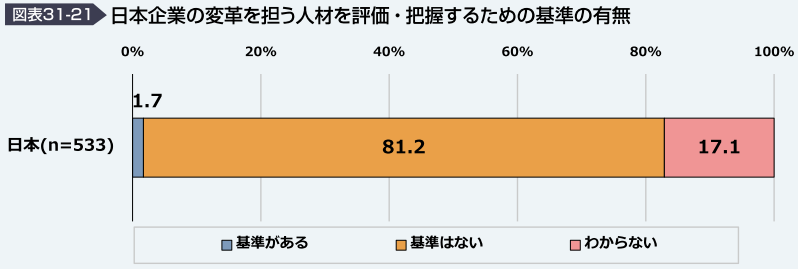

どういうことだ?

アメリカでも評価基準があるの15.4%だけです。日本なんて1.7%。リーダーのあるべき姿なんて言いながら基準はないというのは解せません。アメリカでも割合がすくないというのが不思議。なんでも基準作って評価していそうなのに。

これが原因?

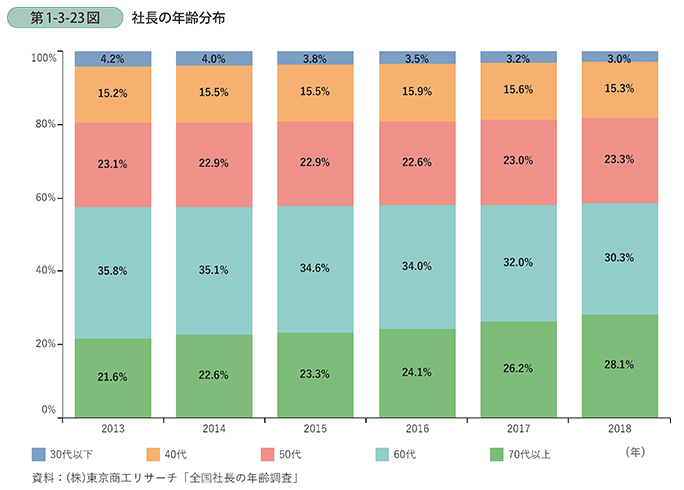

高齢化は中小企業の社長の間でも起きています。2018年で6割近くの社長が60以上です(中小企業白書2019年度版)。

60代70代の社長は、長年実業にたずさわっていて仕事でパソコンを使うこともなかったでしょうから、パソコンのことはわからんということになるでしょうし、もしいたらIT担当に任せたと言うことでしょう。

日本の中小企業のDXは、事業承継とセットで進めることも必要かもしれません。

ブログでセミナー「ちっちゃいDX、やってみました」パート1

セミナーで発表する機会をもらいまして、ネタをもっていませんから調べながら準備しようと思います。

構成は考えてありまして、4パートにわかれます。

- パート1「DXの一般論、もう知っていましたか」

- パート2「日本の中小企業のDX、現状を見ます」

- パート3「エクセルくらい使っていますよね、なんでもできます」

- パート4「小さい会社でちっちゃいDXやってみました」

と、こんな予定です。これから具体的に書いてゆくもので、話がズレるかもしれませんけれど。全体で1時間を目指します。スライドにして各パート5枚づつにしたい。

ともかくやってみよう。今回まずはパート1!

パート1「DXの一般論、もう知っていましたか」

Edx というサイトをご存知だろうか。Coursera が有名ですけれど、ウェブ上で講座を受けられるサービスです。Udemy も有名ですかね。

欧米の大学が、中国の大学もいくつかあるようですけれど、参加していまして、デスクの前にすわりながらにして大学の講義が受けられます。しかも修了証がいらなければ、講義のほとんどが無料です。

そんなわけでお得な Edx で経営に関する講義をいくつか受講しています。DXの講義もあったもので、セミナーの材料をゲットするべく受講しましたよ。

パート1はウェブ講座の内容をぎゅぎゅっと濃縮してまとめます。

背景:デジタル技術

技術も産業も発展しています。コンピューターの高性能化、低価格化、ネットの普及・発展、クラウド。ビジネスでは前提になっています。砂浜でノートパソコン使って仕事ができる時代になりました(よい子はマネしないでね。)

AI,IoT、ロボットが現在進行中です。

DXは進行中です。

デジタルの影響

デジタル技術はビジネスを変え、働き方を変え、エンタメを変え、生活を変えました。

顧客のビジネス、働き方、エンタメ、生活が変わりました。

「調査会社Strategy Analyticsの新たな報告書によれば、スマートフォンを利用する人の数が40億人に達したとのことです。世界人口80億人の半数がスマホを手にした計算になります。」

この記事は2021年、2017年ころはスマホ利用者20億人でした。電車ではみんなスマホいぢっています。

(写真)

ビジネスの変化

スケール、スコープ、スピードが劇的に変化しました。

フェイスブックはスタンフォード大学内ではじまり(公開後24時間で1200人登録)、大学単位で拡大、一般開放後も国ごとに拡大して行きました。10年後(2004年)には10億人に。

グーグルは検索機能からはじまり、オフィスサービス、広告、ユーチューブ買収、アンドロイド開発などなど。

アマゾンは本の通販からはじまりました。注文が来てから本屋に行って買い、送っていました。いまはあらゆるものの通販、通販プラットフォーム、キンドル、プライムビデオ、物流、AWSと事業の幅が広がっています(スコープです)。

おかげでデジタルで成功している会社はビッグです。

2021年世界の企業時価総額1位アップル、3位マイクロソフト、4位アルファベット(グーグル)、5位アマゾン、6位テスラ。あとは石油会社が2社、保険、ジョンソン&ジョンソン。

消費者の変化

モノ⇒特別な体験

ものがあふれた時代、貴重なのは特別な体験。消費者は特別な体験を期待しています。

ハイバー・パーソナリゼーション

消費者の行動データを収集、分析して、製品、サービス、顧客体験をパーソナライズして提供。消費者はパーソナライズのために行動データを提供してもよいと考えるようになってきました。

オーナーシップからシェアへ

消費者は欲しいものを欲しいときに使えることを期待しています。Maas。

デジタル時代のビジネス

製品のデジタル化

IoTでスマートに。ウェアラブル・デバイス。スマート・ウォッチ使う人増えました。

(写真)

プロセスのデジタル化

オフィス、店舗、工場、倉庫をデジタルで自動化、最適化できます。

デジタル化が遅れれば、自社の業務が非効率となり競争力を失います。

(写真)

サービスのデジタル化

サービスをデジタル化することで時間と場所を問わなくなります。

スマホ、タブレット、スマートウォッチ、VR/ARデバイスがサービスの窓口になり、サービスの場所ともなる。しかも自動。メタバースがくるかも?

(写真)

時代の流れで、決定事項です。DXしないで取り残されると、お先真っ暗です。パート2では日本、中小企業はどうなの? というところを話題にします。

「トヨタ生産方式」を読みました(事業承継マスターコースの課題図書)

「ザ・ゴール」の記事を以前書きました。続編です。

私の受講している事業承継マスターコースで、課題図書のリストから2冊を選んで感想を発表せよというクエスト。1冊目が「ザ・ゴール」、ということで2冊目です。

2冊目は「トヨタ生産方式」。どちらも生産管理のカテゴリーの本でした。読みたいと思った本がこの2冊だったもので。結局ほかの人が感想を発表する本も読むのだから、別の本の発表にしてもよかったと、あとから思いましたよ。どんまい。

著者は大野耐一

著者の大野耐一ですけれど、トヨタの副社長をやった人です。すでに故人。トヨタ生産方式を作り上げた人としてとみに有名。経営管理を勉強したら必ず出てきます、トヨタ生産方式。

「トヨタ生産方式」という本も有名。初版が1978年。古い本でも、売れ続けていてキンドルにもはいっています。

私もそのうち読まねばならぬと思っていましたけれど、マスターコースの課題図書ということで読むいいキッカケになりました。

第1章にもいい話

事業の後継者の方に推薦する書籍として読んでいますから、後継者の方に伝えたいことについて感想形式で述べて行きます。

第1章のはじめは本書執筆の頃の話です。つまりトヨタ生産方式が優秀だという評価を得たあと、それまで見向きもされなかったのにどういう経緯で評価されるようになったのか、書かれています。

トヨタ生産方式は高度経済成長が止まったとき、日本の産業は多品種少量生産で高コストであるところ、多品種少量でも低コストにしなければ生き残れない、という危機意識からスタートしています。実際、本書執筆のころはオイルショックで需要が減少しました。低成長時代に入ったと見られた。大量生産は在庫を抱えることになり、少量ではコスト高です。日本の産業はピンチ。

現在の私たちも同じです。もう大量に作って大量に売るという時代ではありません。原価が上がり、でも価格はあまりあげられない。すこししか売れなくても、すこししか作らなくても、コストが低くて利益が出るという体質にならないと生き残れないでしょう。

景気がよくてみんながのん気しているときに危機意識をもてたというところがポイントですね。凡人とはちがう。

10年、20年先のことを考えて発言したり、世界規模のことを考えて発言したりすると、バカにする人がいます。まったく気持ちがわからないのですけれど。バカにしないまでも軽くとらえて聞き流すという人が多いことでしょう。

たぶん、むづかしいからでしょうね。20年先のことなんて考えたってわからない、わからないから考えない。無駄だから。でも、無駄ではないのですね、おかげで大野耐一はトヨタ生産方式に取りかかることになったのです。

ほとんどの人は、20年先のことなんて考える必要もないかもしれません。当時の多くの経営者がなにも考えていなかったように。本当は経営者って考えるべき人たちでしたけれど。たまには先のことを考えたらよいでしょう。トヨタになれるかもしれません。

自分で考える

トヨタにとって理想はジャスト・イン・タイムでした。必要なときに、必要なものが、ぴったり必要なだけある状態です。これは大野耐一の前から考えとしてありました。豊田喜一郎でしたか。

大野耐一は自分で考えて、自分の権限の範囲ではじめます。イチ従業員から出発した現場主義のひとです。このあたり中小企業の創業社長みたいですね。

第1章のタイトルは「ニーズからの出発」ですけれど、現場で課題を見つけて解決してゆきます。ニーズというのは現場の課題のことです。

自分で課題を見つけて考え、解決策を見つけますから、現場の常識と衝突します。苦労をしたようですね。時間をかけてすこしづつジャスト・イン・タイムに向かって進みました。35年かかったと書いてあります。

必要ならやらなければならない

多品種少量生産で平準化して作るとなると、段取り替えが頻繁に発生する。となると効率がさがるわけですけれど、それを許さない。段取り替えを早くしろと言います。

時間のかかる段取り替えをできるだけすくなくして効率をあげようという常識に対して、段取り替えを増やせ、でも早くやって効率をさげるなという無茶な話。もちろんはじめは時間がかかるわけです。1回に2時間や3時間かかっていたのだとか。

それが10年後には15分でできるようになり、さらに10年以上かかって3分で段取り替えができるまでになったそうです。すごすぎる。

2時間も3時間もかかっていたものが3分でできるようになるとは、期待する方がおかしいと思いますけれど、必要があって取り組んだ結果として実現しました。多品種少量生産への執念です。

トヨタ生産方式のことだけではない

ジャスト・イン・タイムは豊田喜一郎が提唱しました。自働化はそのまえの豊田佐吉が織機で実現していました。このふたりが、大野耐一の師匠のようなものでした。

第2章ではトヨタ生産方式についてくわしく語っていますが、第3章は特に喜一郎の本を紹介しながら自動車産業の宿命と言うべきか、世界というか、自動車先進国アメリカへ対峙の仕方について語られます。

第4章はアメリカのつづきでヘンリー・フォードについて書かれていて、フォードの本を引きながら、トヨタ生産方式に通ずるところ、アメリカの特性にあったところ、フォードの合理的な考え方について紹介しています。

先達の業績や考え方に影響を受けたり研究したりしていたのだとわかります。参考にすべきロールモデルを見つけることは大切ですね。

ちょっとした苦言

当時の経営者に対して、苦言を呈して本書を締めくくっています。

目的(低コスト採算)、課題、解決方法がマッチしているのか。課題を無視して解決方法を取っていないか。そうすると目的に反することになるのではないか。と言っています。

「ザ・ゴール」を読みました(事業承継マスターコースの課題図書)

5月から東京協会中央支部の公認「事業承継マスターコース」を受講しています。後継者の方に勧める書籍ということでリストがありまして、分野ごとに1冊は受講生の課題図書になっています。

さらには、講義で時間を取って感想を発表する課題があります。マスターコース受講の間に2回発表せよとのことで、私は「ザ・ゴール」の感想発表をすることになりましたよ。感想をまとめる下書きを兼ねて、ブログの記事にします。発表するのは11月ですけれどね。

「ザ・ゴール」とは

小説仕立てになっています。主人公は工場長です。ダメダメ工場の工場長で、3ヶ月で立て直さないと工場を廃止すると、本部から通告を受けてしまいます。工場がなくなれば仕事もなくなります。どうしたらいいんだぁー、と思っているところに大学時代の物理の恩師と再会、謎みたいなアドバイスを受けます。

こんな感じで、ピンチからの成功物語です。主に運営管理がテーマとなっています。ボトルネックがあって、在庫が山積みになっていて、納期が遅延しまくって、リードタイムが伸びている、典型的なダメダメ工場からの脱却です。

小説ならではのよいところもあるのですけれど、小説にしたせいで話が長くなり本がぶ厚くなったとも思います。読んでいて、小説はもういいよと思うことしばし。最後には、ぶ厚い本を読み切ったという達成感が得られました。

読みどころ1.仕事と家庭はつながっている

小説仕立てになっているもので、工場長たる主人公の家庭生活も描かれています。仕事がうまくいかず、家に帰れず、奥さんとの約束は守られず、実家へ帰らせてもらいます! と相成りました。

夫婦の雰囲気が悪くなり、コミュニケーションが悪くなり、お互いにわかってくれないと言って不満をため込んだ結果です。余裕がありません。気持ちに余裕がないと他人との関係も悪くなりますよね。

仕事がうまく行くようになると、奥さんのために割く時間も、奥さんのことを考える余裕もできてきます。現実も同じですよね。

後継者の方にも、仕事をうまく回して家庭生活を充実させてもらいたいものです。

読みどころ2.チームで取り組む

工場長の下には各部門の管理者がいます。経理の人がいたり、データサイエンティストらしき人がいたり、購買、現場作業、といます。工場を改善して行くときにもチームで議論しながら進んでいきます。

ひとりでできることは限られています。チームが力を合わせれば、大きなことが成し遂げられます。チームを作り、課題を解決して成長してゆくことが大事です。

読みどころ3.アドバイザーの存在

工場がなくなるという危機にあって、はじめに企業全体の目標、ゴールはなにかと問い主人公を導いたのが物理の先生、今は経営コンサルタント? です。

現場にいると目の前に具体的な事象があふれているものだから、頭の中が具体でいっぱいになっていまいがちです。工場の人たちは効率性を第一に、従業員をできるだけ働かせ、機械をできるだけ動かし、多く作って1個当たりの単価を下げようとします。それで在庫、仕掛品が山になるのです。

アドバイザーはチームの視点を高く持ち上げます。企業にとってのゴールはなにかと問うことで。1個当たりの単価を下げて在庫や仕掛品の山を作ることではなく、製品を販売して利益を出すことがゴールなのだと。主人公たちがすこしづつ考え方を修正することで工場は好転してゆくことになります。

読みどころ4.原理原則に還れ

読みどころ3につながるところもあのですけれど、考え方がまちがっているとまちがったことをやってしまいます。会社ぐるみで費用や効率の考え方がまちがっていたせいで、どの工場も不振に陥っていました。

主人公の工場だけが、考え方を修正することで業績を好転させることができました。うまくいかなくなったときは原理原則に還ります。この本の場合は、利益を出すことが企業の目標ということでした。

なぜ原理原則に還るかというと、かわらないものだからです。具体にブレイクダウンしてゆくと、時と場合によって正しいことがかわってしまうことがあるからです。

具体、現実のことは現場がわかっていますから、経営者は原理原則に照らしてやっていることが適切なのかチェックするのですね。それで企業理念だのビジョンだの言うのです。

続編がある

「ザ・ゴール2」があります。私は見ていませんけれど。余裕ができたら読んでみるのもよいかもしれません。いつになったら余裕ができるのかわかりませんけれど。勉強することがいっぱいあって、読む本もいっぱいあるもので。